(注意)PCを入れ替えによりMPLABを最新版(V5.45)XC8(V2.31)で再セットアップしたところ、下記説明のプログラムでコンパイルエラーを起こすようになりました。(2021年01月22日)

PCを入れ替え新たにセットアップしたXC8(V2.31)をアンインストールのうえ、Microchip社のアーカイブのダウンロードサイト(検索サイトで "XC8 Ver1 archive"で検索し「MPLAB Ecosystem Downloads Archive Microchip Technology」を探す)からXC8(V1.45)をダウンロードし、セットアップするとコンパイルでエラーがなくなりました。(この対策方法は、ネット検索で見つけました。)(2021年01月23日)

MPLAB(V5.45)付属のIPEでは、PICへの書き込みが出来ませんでしたので、アンインストールのうえ、MPLAB X (V5.15)にしました。(2021年01月25日現在)

■ 2020年03月20日 作成

2020年03月22日 修正

2020年03月25日 修正(#pragma config MCLRE = ON → OFFへの変更)

2020年06月23日 画像の追加

2021年01月21日 1.新規プロジェクト作成の誤字訂正(12F675→16F88)

MPLAB IDEv5.45の場合を追加

2021年01月25日 IDE / MPLAB訂正 コンパイラバージョン追記 MPLAB IDEv5.45の場合削除

2021年05月22日 MPLABXIPEの「Adbanced Mode→Password」の修正とボルトに関する補記の追加

2024年02月22日 ■手順 3.configの設定 誤記(Windows → Window)訂正

■参考にされる場合は、自己責任でお願いします。

■作成時の環境

OS / Windows10

IDE / MPLAB X V5.15

コンパイラ / XC-8 v1.45

PICkit 3

■準備品

ブレッドボード

LED

抵抗 330Ω(前後)

■手順

1.新規プロジェクト作成

IMPLABXIDEを起動 メニュー File → NewProject → Next →

Device → PIC 16F88を選択 → Next → PICkit3 →Next → ●xc8(v・・)[・・・] → Next →

ProjectName[例:16F88_led] → Finish

これで16F885_ledという新規プロジェクトが出来ます。

2.新規プロジェクトにプログラムを記述する場所を作成します。

・メニュー Windows → Projects → Projects[タブ] → 16F88_led「+」 クリック → Source Files上で右クリック → New→ C SorceFliles → File Name [newfiles] → Finish

3.configの設定

下記の部分を張り付ける。

・メニュー Window → Terget Memory Views → Configration Bits →

設定画面(何もせず) → 「Generate Source Code to Output」ボタンをクリック

すると設定が自動作成されるので内容(見えていない上の部分を含むすべて)をコピー

しプログラムの設定エリアに張り付ける。

当該ウィンドウ右上角のアイコンをクリックして閉じる。

但し、このままではLED点滅が不安定となるので#pragma config MCLRE = ON

を OFFに変更すること。

4.クロックの設定

クロックを以下のとおり記述

#define _XTAL_FREQ 4000000 //delay関数を使う為の設定 クロックは4MHz

5.動作のプログラム

void main(void){

OSCCON = 0x70; //0x70の指定で delay_ms(1000);のとき1秒待機

PORTA = 0x00; // PORTAを初期化

PORTB = 0x00; // PORTBを初期化

TRISA = 0x00; // PORTAの出力設定

TRISB = 0x00; // PORTBの出力設定

while(1) { // 無限ループ

RA0 = 1;

__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間

RA0 = 0;

__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間

}

return ;

}

////////////////////////////////////////////////////////////

全体のプログラムは以下のとおり

////////////////////////////////////////////////////////////////

// PIC16F88 Configuration Bit Settings

// 'C' source line config statements

#include <xc.h>

// #pragma config statements should precede project file includes.

// Use project enums instead of #define for ON and OFF.

// CONFIG1

#pragma config FOSC = EXTRCCLK // Oscillator Selection bits (EXTRC oscillator; CLKO function on RA6/OSC2/CLKO)

#pragma config WDTE = ON // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)

#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)

#pragma config MCLRE = OFF //ON→OFF 20200325 不安定のため変更 // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR)

#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)

#pragma config LVP = ON // Low-Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, Low-Voltage Programming enabled)

#pragma config CPD = OFF // Data EE Memory Code Protection bit (Code protection off)

#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off)

#pragma config CCPMX = RB0 // CCP1 Pin Selection bit (CCP1 function on RB0)

#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)

// CONFIG2

#pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor enabled)

#pragma config IESO = ON // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode enabled)

//ここまでWindows→PIC Memory views→configlation Bitsで出力した内容の貼り付け分2020.3.20

#define _XTAL_FREQ 4000000 //delay関数を使う為の設定 クロックは4MHz

void main(void){

OSCCON = 0x70; // 0x70を指定するとDelay_ms(1000);で1秒待機

PORTA = 0x00; // PORTAを初期化

PORTB = 0x00; // PORTBを初期化

TRISA = 0x00; // PORTAの出力設定

TRISB = 0x00; // PORTBの出力設定

//TRISB = 0xFF; // PORTBの入力設定

while(1) { // 無限ループ

RA0 = 1;

__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間

RA0 = 0;

__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間

}

return ;

}

////////////////////////////////////////////////////

この内容で、コンパイルすると、

C:\Users\コンピュータ名\MPLABXProjects\16F88_led.X\dist\default\production

にHEXファイルが出来上がります。

6.PICkit3へのセット

PICkit3に16F88をセットします。

(18ピン用のセッティングが出来ていること)

7.MPLABXIPEによるプログラムの書き込み

MPLABXIPEを起動する。

Device → PIC16F88 → Apply → Tool → 接続されたPICkit3が表示されている → メニュ-→Settings →Adbanced Mode→ Password("microchip"画面下にも記載済) → Logon → 左側ウインドウのPower → Power Target circuit Tool の左側□にチェックする → 左側ウインドウのOperate → sourceのBrowseでHexファイルを選択 → Programをクリック → ok

これでPICに書き込まれるはずです。

なお、使用マシン環境の為か、"volts"に関するエラーメッセージが出ますので、IPEの左側ウインドウの Power → VDD: のボルト表示を5から4.8に変更すると書き込みすることが出来ましたので、このことも補記します。

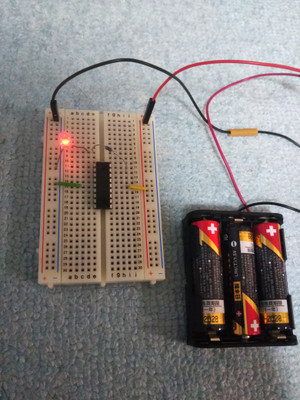

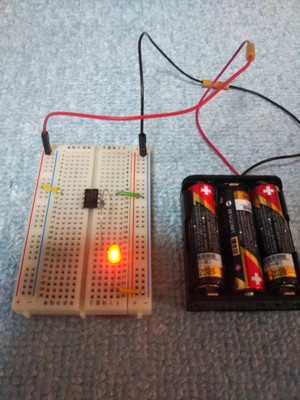

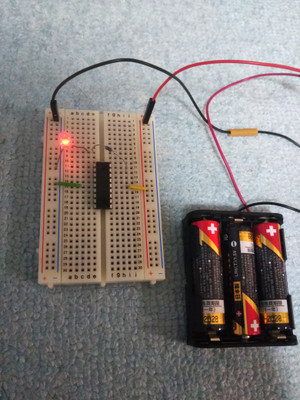

8.配線

16F88のピン配置

右側真ん中のVDDピンはプラス(4~5V)

左側真ん中のVSSピンはGNDへ

右上から二番目のピンに抵抗を介してLEDの長いほうの線のプラスを接続し、

短いほうの線のマイナス側をGNDに接続します。

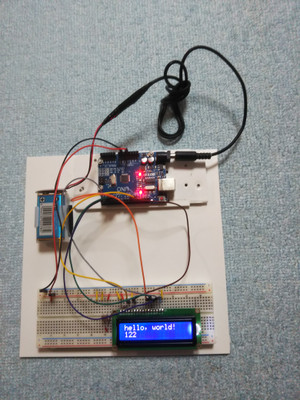

9.画像を添付

以上

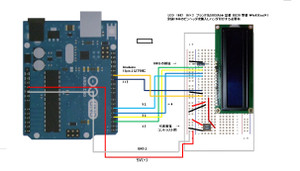

Aruduino互換機に9Vの乾電池を電源にLCD1602に表示させています

Aruduino互換機に9Vの乾電池を電源にLCD1602に表示させています